2025年度の試験結果が8月末に出そろい、Kazahanaオンラインレッスンからも10名が受験し、全員が『グレード9』という素晴らしい結果が出ました。

そろそろ新学期が始まり2026年度の試験を検討されている方もいらっしゃると思います。GCSEで日本語を受験する場合のスケジュールと試験に向けての準備についてまとめました。

1.GCSE日本語試験とは

イギリスで通常Year11で行われる全国統一の学力試験をGCSEといいます。その中で外国語はドイツ語やフランス語など、ヨーロッパの言語を選択し、受験しますが、学校によっては日本語など、学習者が少数の言語もカリキュラムに取り入れ、GCSEの際の科目の1つと認定してもらえる場合があります。

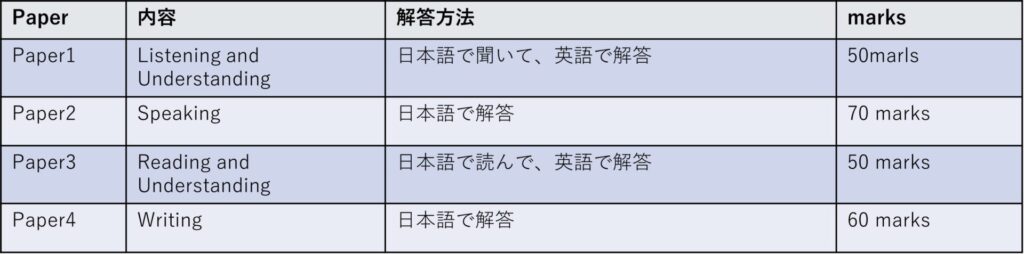

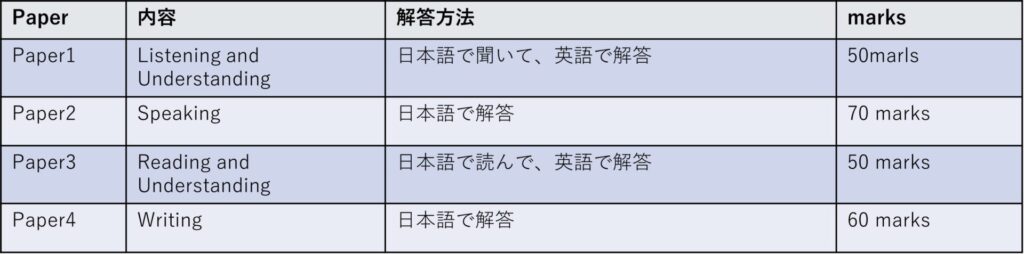

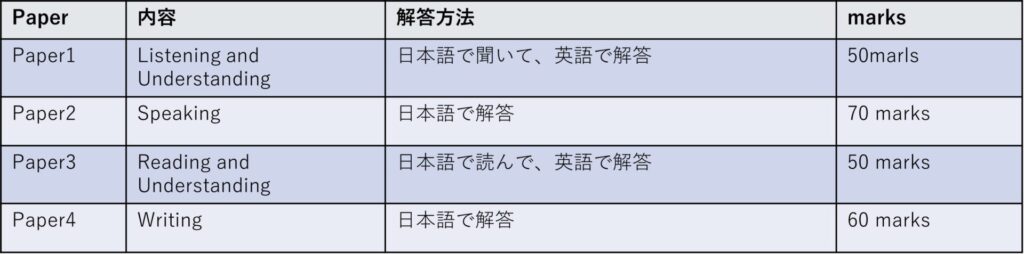

語学の試験は、すべて以下の4つのペーパーで構成されます。

1.Paper1 リスニング

2.Paper2 スピーキング

3.Paper3 リーディング

4.Paper4 ライティング

GCSEの日本語試験の内容は、『国語』として日本語を学習してきているお子さんにとっては、日本語そのものはそれほど難しくはないものの、問題の内容もテーマを網羅するよう幅広く出題され、スピーキングでは瞬発力を、ライティングでは思考力を問われる問題が出るので、『GCSEに向けた受験勉強』が必要です。

2.GCSEで日本語を受験するメリットと注意点

GCSEはセカンダリー修了時の試験のため、基本的にはYear11で受験するものですが、学校や科目によってはYear10,Year9など早めに受験を認めてくれる場合があります。日本ルーツのお子さんは、個別に自身の学校に問い合わせて、日本語のみを通常年より先に、個人受験者として申し込む場合が多いようです。

1.GCSEで日本語を受験するメリット

これまで続けてきた日本語学習の1つの成果を測ることができるほか、オフィシャルに1つの語学科目の成績として認められるので、セカンダリー修了後、Sixth Formを選ぶ際にハイスコアが要求される学校の場合、大きな加点になります。

例えば、Grade7以上が5科目必要という条件であれば、日本語でGrade7以上を取っておけば、残り4科目でGrade7を取ればいいので、精神的にも時間的にも余裕が生まれます。他の科目より一歩先にハイスコアを取っておくと、その分、他の科目に勉強時間を集中することができる点は大いに有利に働くでしょう。

これまで教えてきた生徒さんからも、GCSEで日本語を受験した時にはそれほどのメリットがあるとわかっていなかったけれど、実際にYear11で他の科目でGCSEを受験する時になって、日本語のハイスコアが平均点を引き上げてくれて、本当によかったという声をよく聞きます。

2.受験の際の注意点

このように様々なメリットやよい目標となるGSCEでの日本語受験ですが、科目としては認められているものの、あくまでも『個人的に受験する』ものになるため、注意が必要です。

一般的にはYear10で受験できる学校が多いようですが、学校によってはYear8や9から、また逆にYear11以外は認めないという学校もあります。このように『個人受験』となると、あくまでもそれぞれの学校の裁量によるもので、対応は学校によって大きく異なるので、まずは自分の学校での受験が可能か、そして何年生から受験が許可されるか、モックはあるかどうかなどを調べておく必要があります。

また一般的な事象についての意見や知識を問われたり、それに対する自分自身の考えを問われる問題も出るので、ある程度の年齢で受験するのが受験者にとってもよいと思われます。

- 学校でGCSE日本語は受験できるか

- その場合、何年生から受験が可能か

- 試験官(スピーカー)の先生は、学校で手配してもらえるか、

もしくは自分で探す必要があるか。 - モックテストは学校で実施してもらえるか。

まだ受験までに時間がある方は、できればセカンダリーに入る際に、周りで受験した先輩がいる場合はそれについて聞いておいたり、学校の先生に確認しておくと、受験計画が立てやすくてよいでしょう。

また、GCSEの試験の内容は、『国語』として日本語を学習してきているお子さんにとっては、日本語そのものはそれほど難しくはないものの、問題の内容もテーマを網羅するよう幅広く出題され、スピーキングでは瞬発力を、ライティングでは思考力を問われる問題が出るので、『GCSEに向けた受験勉強』は必要になってくるでしょう。

3.2026年GCSE日本語試験 概要

1.スケジュール

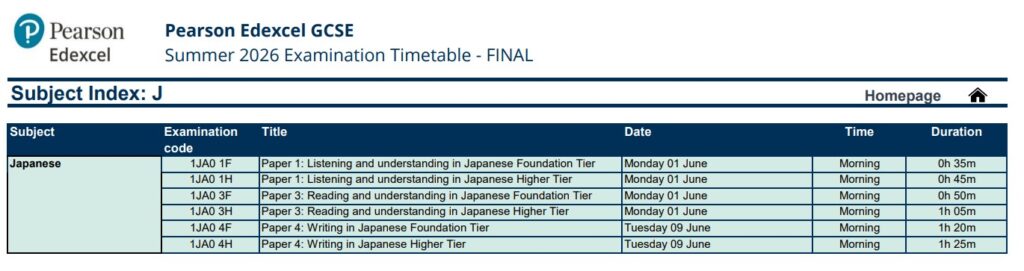

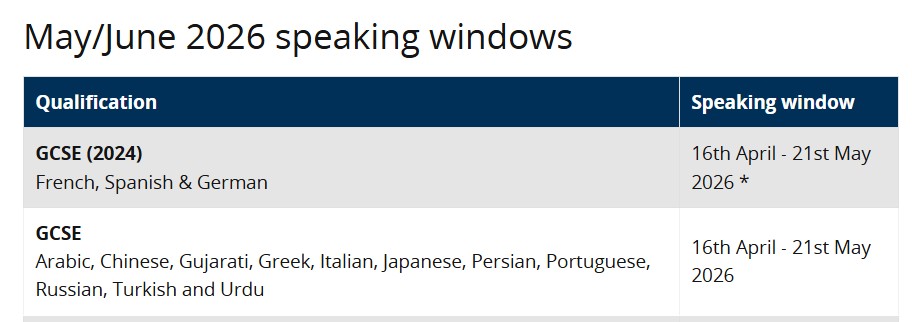

2026年度の試験スケジュールがすでに発表になっていますが、例年、Paper2のスピーキングのWindowが4~5月、

6月にPaper1,3、4が、イギリス全土で2日間に亘って一斉に実施されます。

2026年はPaper2のWindowが4月16日~5月21日、Paper1 のリスニング、Paper3 のリーディングが6月1日(月)、 Paper4のライティングが6月9日(火)の予定です。

Paper2のスピーキングは、4月~5月の定められた期間(Aaessment WIndow)に、学校や試験機関と相談し、各自で行います。

それぞれの学校で対応が異なるので、スピーカーの先生の手配を自分でするか、学校にしてもらえるか等、事前に学校のLanguageの先生か、GCESのExam Officerの先生に相談しましょう。

2.試験の構成

1.4つのペーパーとそれぞれの内容

GCSEの語学の試験はすべて以下の4つのペーパーで構成され、日本語の試験もその4つを3日間に亘って受験します。また、それぞれのPaperはレベルによって、Foundation Tierと Higher Tierの2つに分かれます。

Paperによって日本語で解答するものと英語で解答するものに分かれます。Paper1,のリスニングとPaper3のリーディングは日本語を聞いたり読んだりして、英語で解答するので、比較的易しく、GCSE日本語がそれほど難しくないと思われるのは、これらの問題を見てのことが多いようです。

一方で難易度が高いのがPaper2のスピーキングとPaper4のライティングで、これらは解答は日本語で行い、内容も5つのメインテーマの中から重複しないよう幅広く出題されます。そのため、一般的な知識や自分自身の考えや価値観をまとめておく必要があり、それに向けた学習が必須です。

KAZAHANA ONLINE JAPANESEでは、スピーキングとライティングを重点的に、自分の身の周りの事象についての知識と思考を深める学習をしていきます。

2.試験のレベルと判定

どのPaperもFoundation TierとHigher Tierに分かれています。どの科目でも最低ラインはグレード4でパスになります。

Foundation Tierでは、グレード1~5まで、Higher Tierではグレード1~9までの判定となります。

| Foundation Tier | Higher Tier |

|---|---|

| グレート1~5まで | グレード1~9まで |

| 漢字76文字 | 漢字200文字 |

| 基本的な日本語力をベースに問われる | 単なる回答ではなく、質問から読み取れることを一歩進んで考える答える。 |

| Speaking より答えやすいシンプルな質問をされる | Speaking より自分で文章を組み立てたり、発想力を求められる。 |

| Writing より短い文字数の文章作成が含まれる。 | Writing 260~300文字までの作文があり、自分の考えを述べる必要がある。 |

Grade予測と目標(目安)

4つのPaperの合計で計算します。モックテスト(模擬試験)がある場合は、そこで自分のだいたいのグレードがわかるが、それまでははっきりはわかりません。そして、グレードの境界は毎年変わるので、この正解率はあくまでも目安です。

| 正解率 | Grade |

| 50~60% | Grade5 |

| 60~70% | Grade6 |

| 70~80% | Grade7 |

| 80~90% | Grade8 |

| 90~100% | Grade9 |

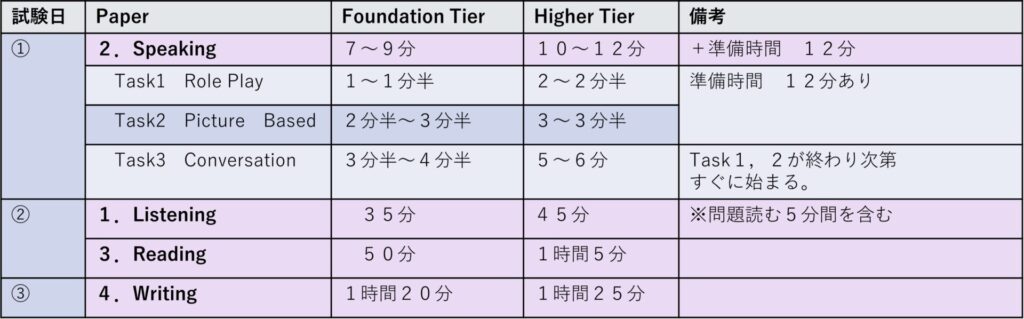

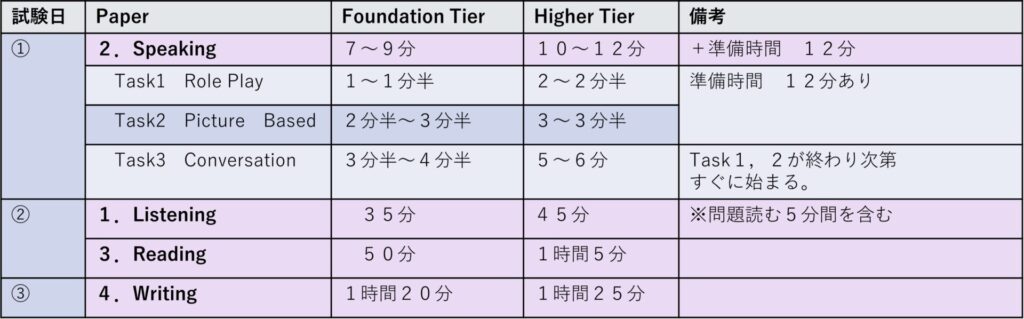

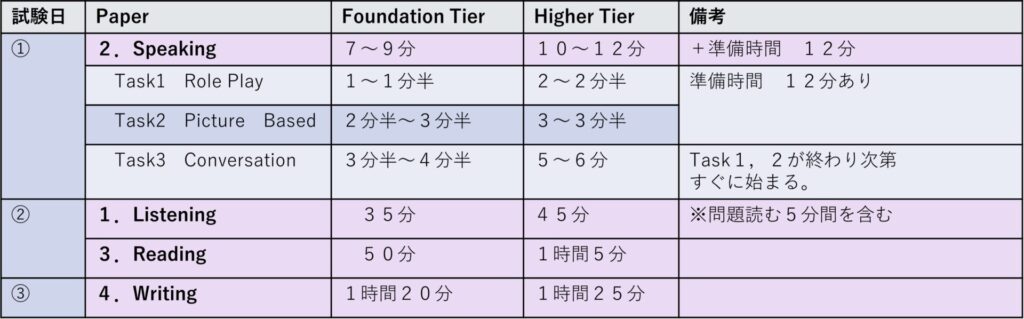

3.試験時間

Foundation TierとHigher Tierで内容(一部重複もあり)と試験時間、問題量が異なります。

Paper2のスピーキングはTask1と2に対して準備時間が12分あり、Paper1のリスニングも音声が始まる前に5分間、問題を読んで準備する時間がとられます。

特にリスニングは後半にいくにつれ、よく質問を読んで、音声を聞かないとひっかかりやすい問題が出てきます。

それぞれのペーパーの時間を頭に入れて、ペース配分や見直しの時間を取るようにしましょう。

KAZAHANAでは、通常の日本語オンラインレッスンだけでなく、GCSE受験に特化したGCSE受験クラスを開講しています。これまで日本語学習を何らかの形で続けてきた方は、準備期間は半年~1年あるとよいでしょう。

また、補習校は小学校低学年でやめてしまったが、また学習を復活して受験をお考えの方も、それぞれのレベルに合わせて、GCSE受験に必要な項目に重点を置いてレッスンすることが可能です。その場合は、レベルに応じて、1,2年かけて受験を目指していくこともできますので、あきらめず、ぜひお気軽にお問合せください。